みなさん、家計簿かけていますか?

いざ家計簿をつけよう!と思っても、レシートが溜まっていき、家計簿を開くことが億劫になってやめてしまう、なんてことがありますよね。

私も家計簿書くのが面倒で、ほったらかしにしたこと何度もあります。

私と同じように家計簿をつけてみたけど、面倒くさくなって挫折した人も多いのではないでしょうか。

しかし、家計簿など必要最低限、自分がつけたいと思ったものを記入すればいいので、

そこまで難しいことではないです。

この記事を読めば、

家計簿をつけるコツが分かることで、収支が分かりやすくなり、家計の見直しができます。

今回の記事では、ズボラな私がいつも適当につけている手書き家計簿のつけ方を紹介していきます。

家計簿は高校生の時からつけています。

家計簿歴は大体7年です。

挫折を繰り返し、自分に合った方法を見つけました。

- 「家計簿をつけたいけど、続けられない…」

- 「家計簿のつけ方がよくわからない…。」

- 「シンプルで分かりやすい家計簿をつけたい。」

家計簿をつける目的をこの記事で詳しく説明しています。

ふ~ん程度に読んでみてください。

なぜ家計簿が続けられないのか?

ここからは家計簿の神髄について掘り下げをしていきます。

「前置きはいいから家計簿のつけ方を知りたい」という人は、

『ざっくり家計簿のつけ方』 までスクロール推奨です。

家計簿が続かない理由

家計簿はとにかく面倒くさいです。

わざわざレシートをもらって、貯まったら家計簿をつける作業をしていきますが、

書く項目が多いと億劫になり、レシートが溜まっていくとまた億劫になり、

ついには家計簿を開くことが億劫になります。

また、レシートを見ていて、「これは一体何費になるんだ?」悩むことにもなるでしょう。

家計簿歴の長い私でも、自分にとって分かりやすい家計簿をつけられるようになったのが最近です。

苦しみながらつけていたため、振り返るともう少しやり方を考えておけば良かったと反省しています。

家計簿を続けられるコツ

面倒くさいを裏返して、細かくつけることをやめれば、多少苦ではなくなります。

- 1円、1日単位での計算

- 細かく項目を決める

- レシート一枚残らず計算する など

超細かい記入にこだわるほど挫折の可能性を上げてしまいます。

レシート1枚2枚や100円の記入などすっ飛ばしても何ら問題ないです。

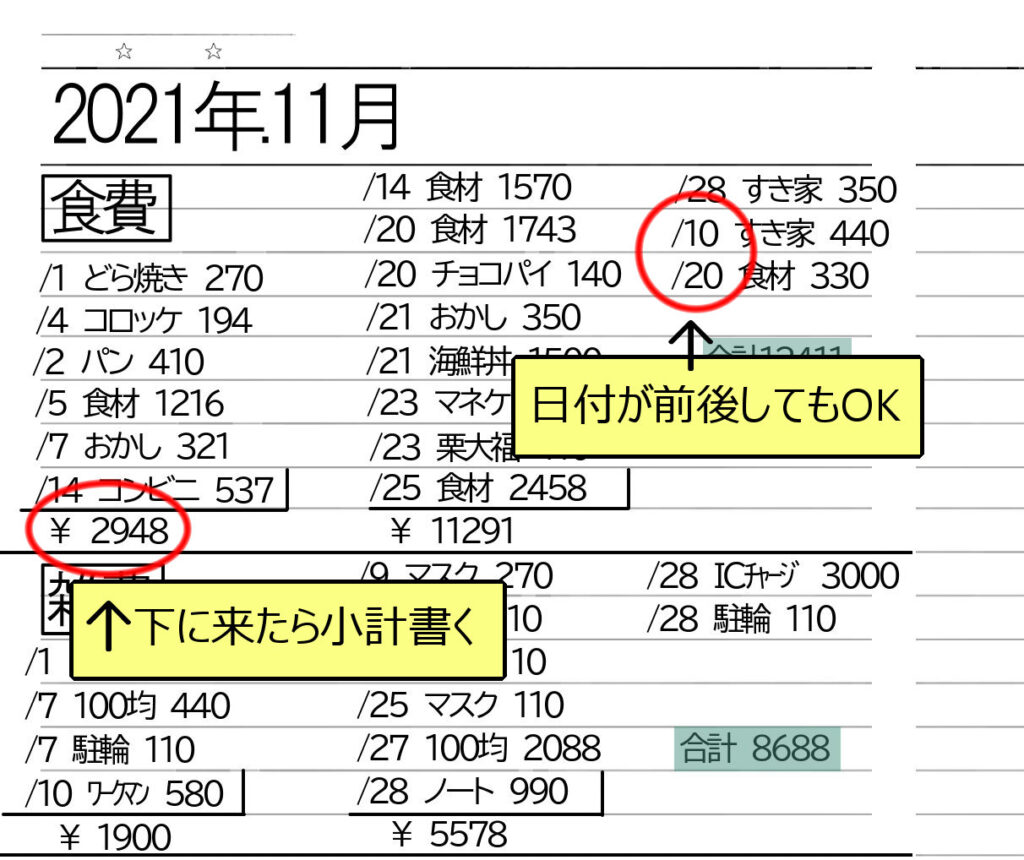

書く順番が前後してもOK、多少見にくくても最後に収支が分かればOKです。

項目も必要最低限に絞って振り分ければ、自分が一番分かりやすいシンプルな家計簿がつけられます。

手書きをおすすめする理由

いちいち細かい家計簿をつけるのが面倒くさいという話をしましたが、アプリや手書き家計簿の両方をやってみた結果、

手書き家計簿をおすすめします。

手書き家計簿なんて、一つ一つ書く上に計算も自分でするから逆に面倒くさいんじゃない?

手書き家計簿と聞くと、細かいんだろうなと思いますよね。

実は、手書きならではのメリットがあるんです!

手書き家計簿のメリットは、

となります。

一つ一つ解説していきます。

①.見開きで全ての項目と集計をみることができる

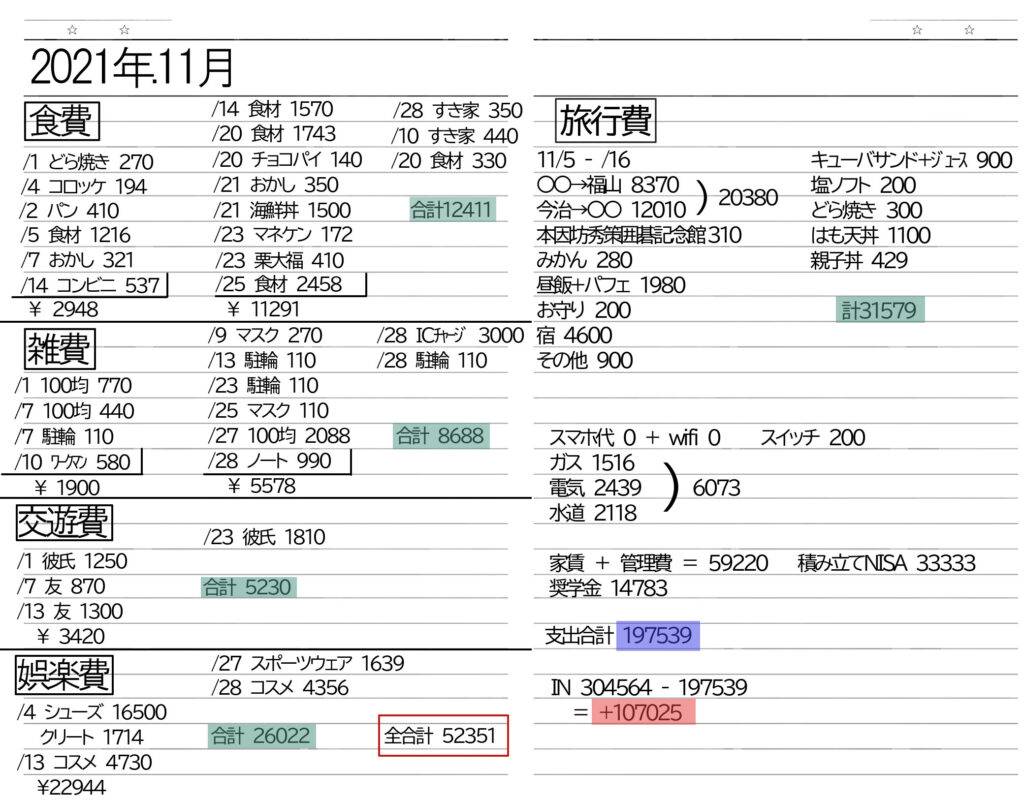

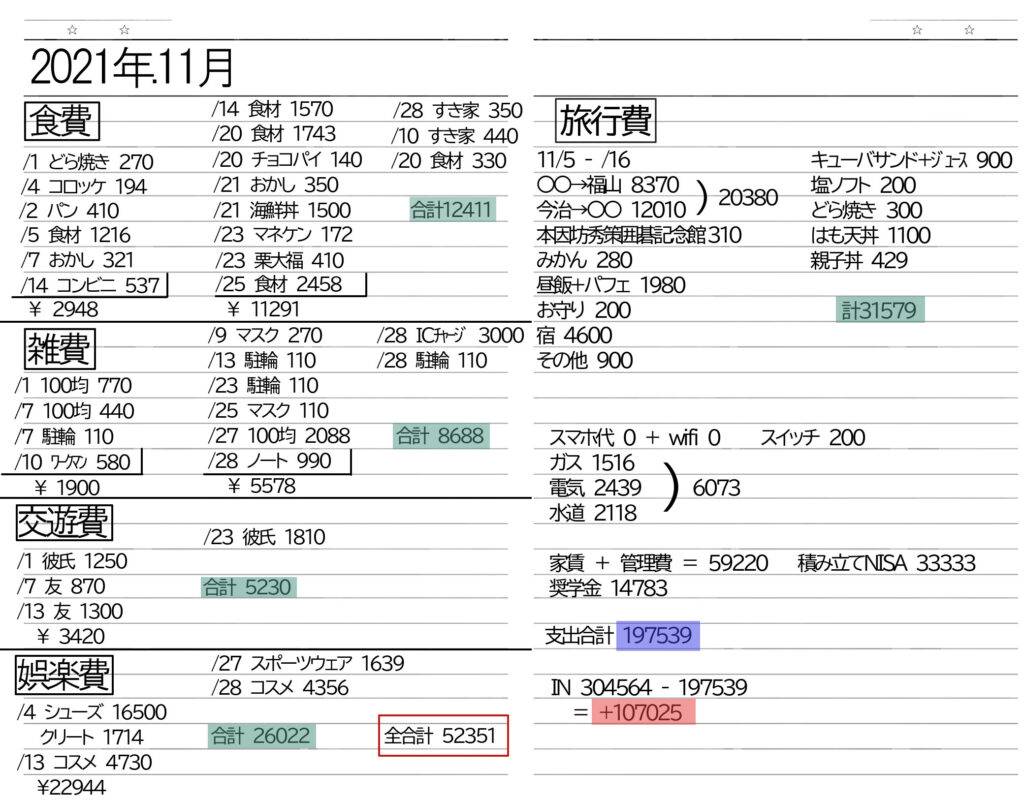

私が毎月書いている家計簿ですが、

見開き一ページで全ての項目・内訳と合計値を見ることができます。

スマホアプリの方がデータ入力が簡単で、割合も簡単に出すことができるのですが、

私の場合だと、

①いつ、②何に、③いくら使っているのか、

ということを知りたかったので手書きベースに落ち着きました

これだと全体を見て、どの項目に、いつ、無駄な出費をしているだろう、と見直すことができます。

②.必要なものだけを記入できる

手書き家計簿だと自分で書きたい項目だけをカスタマイズできるので、

余計なものを省くことができます。

私の場合は、各項目ごとの一日単位での計算や割合は不要だったので省きました。

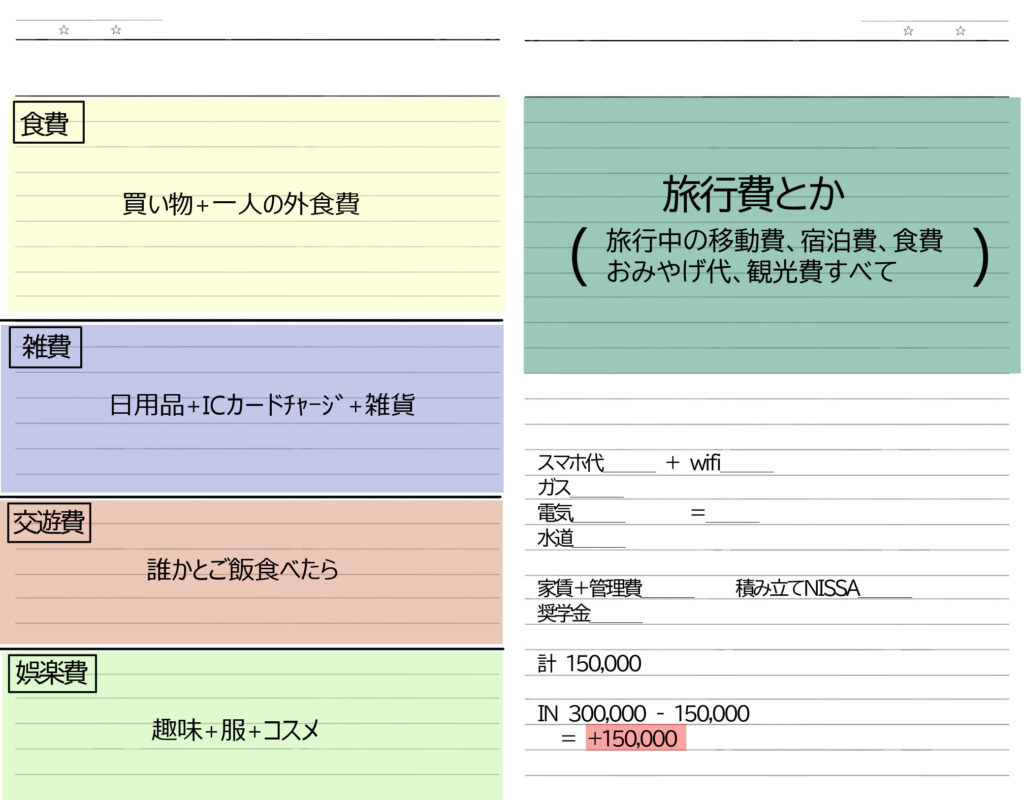

項目分けも

- 食費

- 雑費

- 交遊費

- 娯楽費

- 旅行費(特別費)

と、自分に必要な項目だけをあげました。

人によっては、車があれば車代、ガソリン代、保険料、税金などの項目 『車費』を設けたり、

習い事や教室、セミナーや、その習い事に必要な買い物があれば 『習い事費』を設けても良いでしょう。

イラストを描いていて、画材や資料、本や個展代など、その分野に関する項目だけの

『イラスト費』など、自分のライフスタイルに関わる自分だけのオリジナル費を設けてみるのもいいでしょう。

自分なりのルールや項目を決めておけば、そこにあてはめて書くだけで分かりやすい

自分だけの家計簿ができます。

③.レシートに2種類以上の項目が入っていた場合の項目分けが楽

レシートの中に食費と日用品が入っている場合、

レシート読み取り式の家計簿アプリだと手入力で分ける必要がありますよね。

①合計値から食費だけを計算して抜いて、②手入力をする。となった時に

アプリから離脱して電卓アプリを開いて…となると、

しっかり項目分けして支出を把握したい時に、アプリはめちゃくちゃ不便に感じました。

手書き家計簿の場合は、レシートを見て、スマホの電卓で計算して、手帳に書き写しができるので、

導線がスムーズです。

なにより家計簿アプリも何かしら手入力をしたり、項目分けの必要性があるので、

手間は手書きと同等だと思います。

どの方法が良いかは人それぞれになると思います。

どの方法が自分に合っているかな? と考えたときにメリット・デメリットを加味して、好きな方を選択したらいいでしょう。

ざっくり家計簿のつけ方.3step

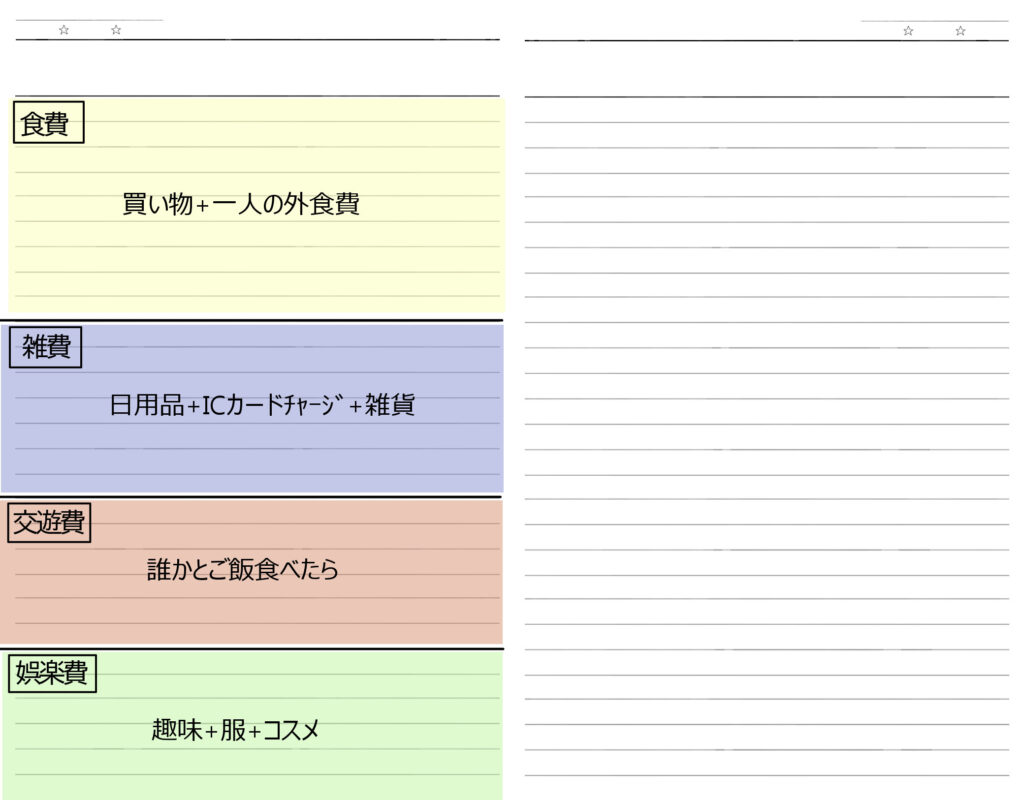

ノートは適当なものでOK。1か月を見開きページで把握できるようにA5以上は必要です。

私はA5の100均ノートを使用しています。

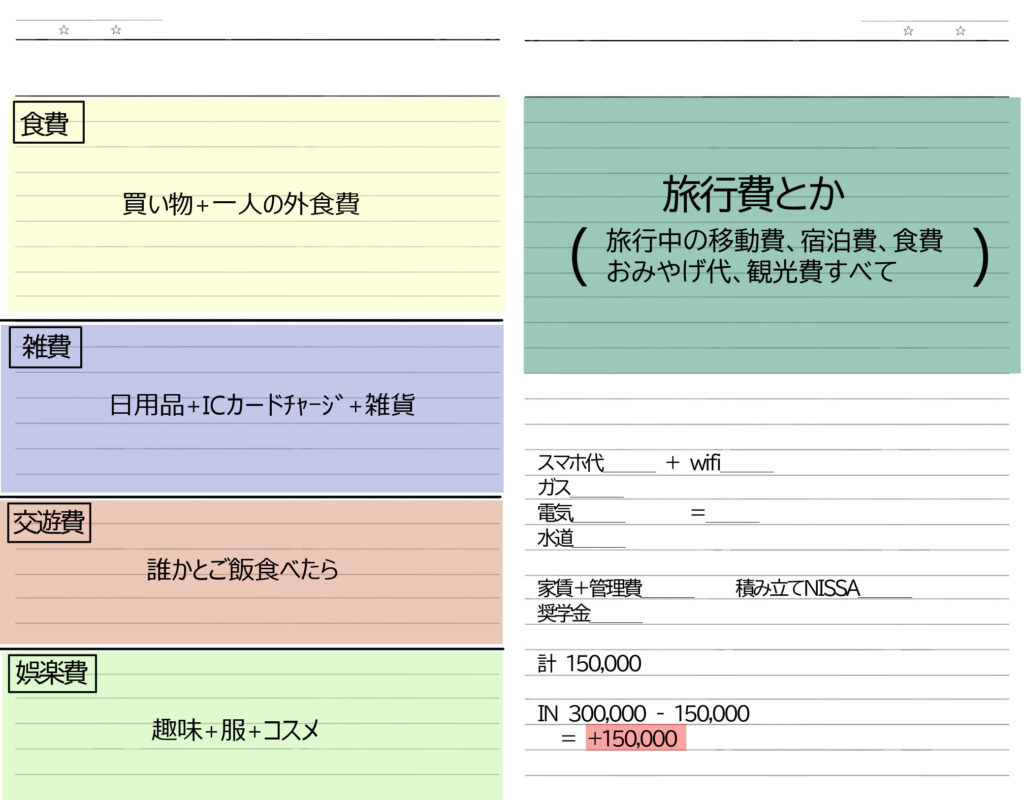

ざっくりと分けるとこうなります。

あとは、支出をここに当てはめるだけで、項目ごとの大体の内訳が分かります。

①項目

②それぞれの書く場所を決める

と、きれいに自分の1か月の収支が分かります。

step1.ノート左側に項目を分けて記入、おおまかに分類する

左側の項目を総称すると、生活変動費となります。

つまり、自分の買い物術や節制によって、節約ができる変動費になります。

①何を買ったら、どこに計算していくか、を分類わけします。

私の場合だと上のイラストのように法則を決めています。

人によって項目は変わってくるので、美容費や子供費、医療費、趣味費などなど、

自分が把握したい項目を作ることで、自分だけの分かりやすい家計簿が作れます。

②項目分けができれば、支出が多いものほど幅広く取ります。

私の場合は自炊をせっせと頑張っているので食費欄を広く取っています。

自分がどの項目にこまめな出費をしているかで幅を選択しましょう。

また、自分が細かくしっかりと把握したいと思ってるものを幅広く取りましょう。

③しっかり把握したい項目だけきっちりつける

家計簿において一番大事と言えます。

私の場合、食費月1万円チャレンジを心掛けているので、食費だけは割としっかりつけるようにしています。

その他の項目はレシート1~2枚すっとばしても良いこととしています。

細かい100~300円の支出も、面倒くさければ書いていません。

私の場合は、「食費を把握してできる限り少なく抑えたい」という目標があるので、食費は気合をかけてつけるようにしています。

人によって抑えたい支出や節約したい支出が違うので、

自分の節約したい箇所を明らかにして、その支出を把握し、見直すのが

節約・貯金への近道です。

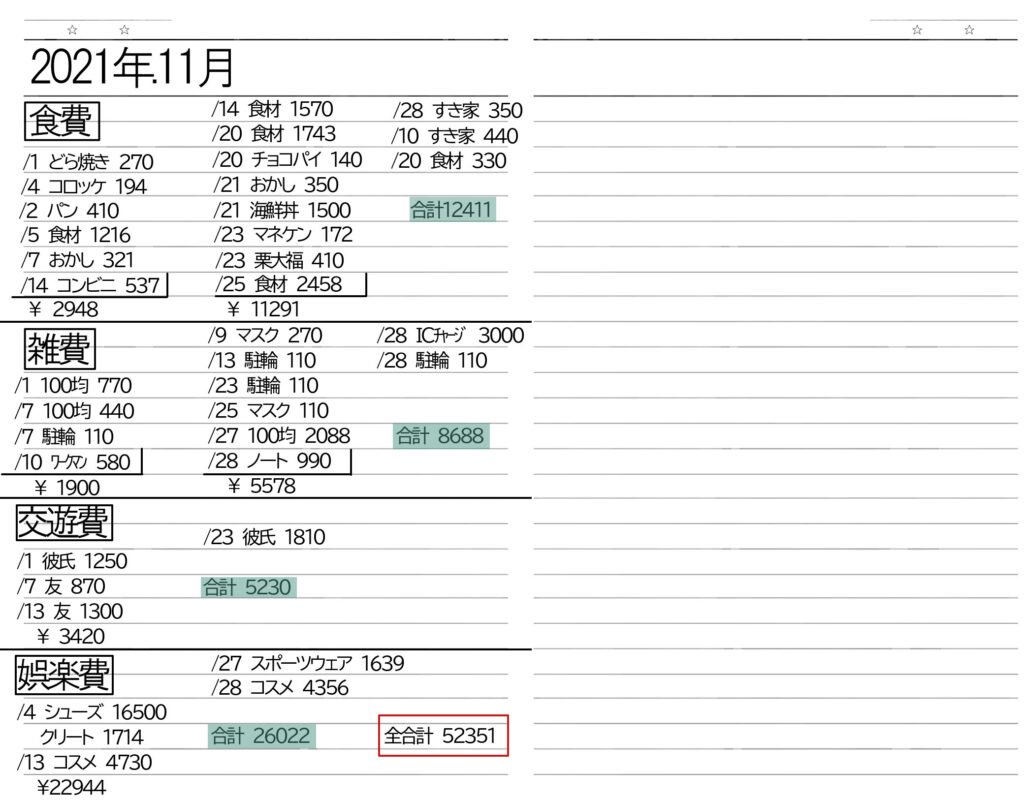

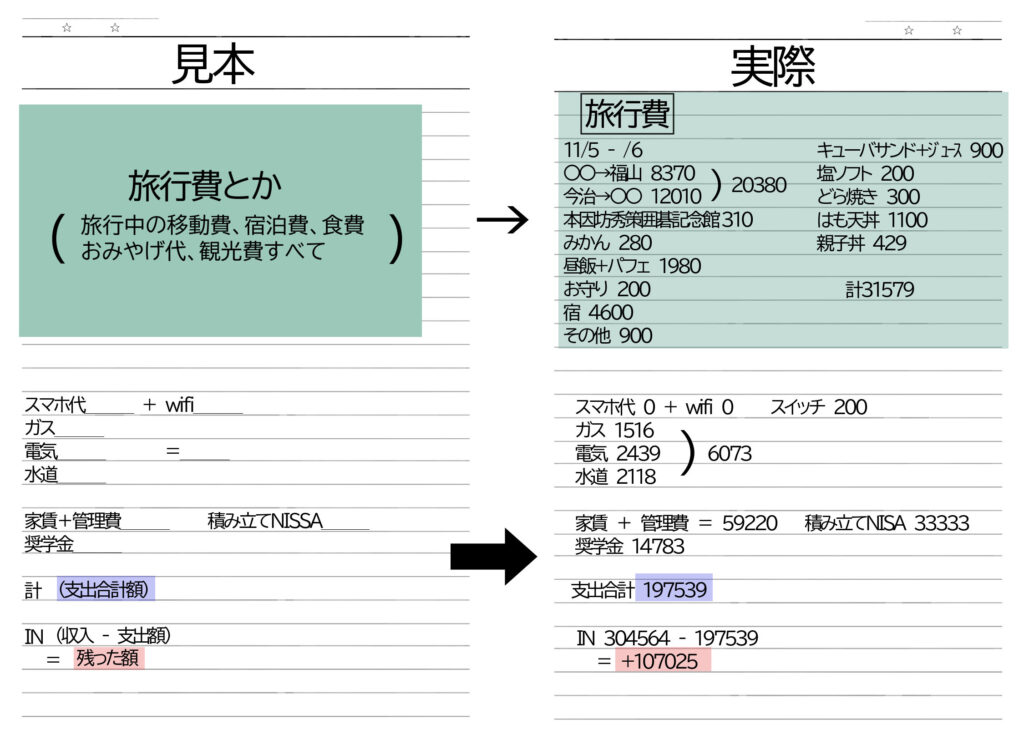

以上を踏まえて、私が書いた実際の変動費の支出です。

こうしてみると、項目ごとの内訳と合計値が丸わかりです。

ぱっと見ると綺麗にかけていると思いますが、よく見ると日付が前後していることが割とあります。

記入する時のルールを解説すると、

小計を書くのは、月の途中でどのくらいつかっているかが簡単に把握ができるので、

使いすぎた時には「気をつけなきゃ…」と節制心を高められます。

逆に全然使っていないなと分かったら、

「たまには外食しに行こうかな」、

「おいしいお肉でも買っちゃおうかな」とプチ贅沢を楽しむようにしています。

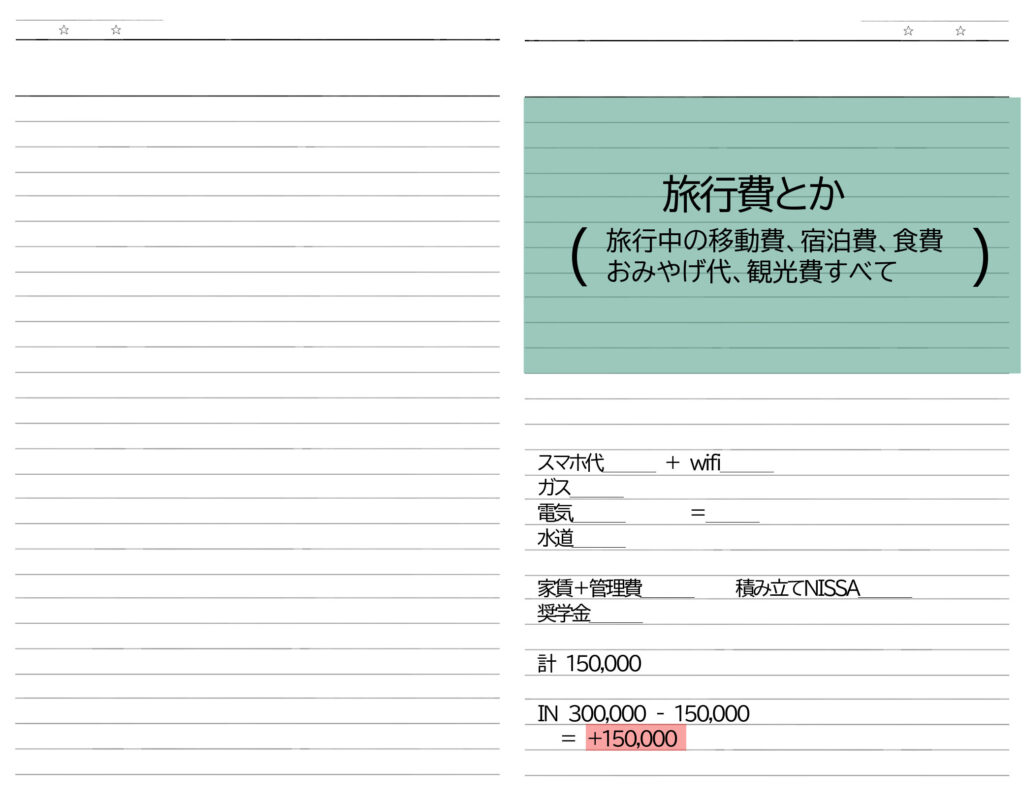

step2.決まった出費は右側に記入

右側に関しては、毎月の固定費を洗い出して記入していきます。

固定費の中には、

家賃、水道光熱費、通信費、投資費、サブスク代、保険料、車や家のローン、医療費、おこづかい費

などがあげられます。

これを洗い出すことによって、固定費がグッと見直しやすくなります。

・光熱費が高いかも? → 料金プランの見直し・電力会社の乗り換え

・大手キャリアだからスマホ代が高い → 格安SIMへ変更・プラン変更

・保険料たくさん払ってるかも? → 保険解約・プラン変更

・使っていないサブスクがある → 解約

・住居費が収入の3割を超えている → 引っ越しの検討

このように、固定費を洗い出した時に「なんだか高いなぁ」と感じるきっかけを作ることができます。

そうすると、

「この固定費は必要か?」、

「もっと下げられないか?」と見直すことができます。

私も通信費を見直すと、

「wifi代でこんなに支払ってるの?」

とびっくりしたことがあり、契約会社を変更しました。

step3.旅行や特別な費用は別項目でかく

旅行費、冠婚葬祭費、家電の買い替えは、

何気にお金はかかるけれど、家計のやりくりに入れると集計や割合が乱れます。

家計簿はあくまで無駄な出費を洗い出すことが目的です。

生きていく上で遭遇する費用や、たまにある贅沢な旅行は、

特別費と定めて、家計を気にしない項目としてカウントしましょう。

「今月は旅行に行ったから無駄な出費を使ったな…」ではなく、

「今月は外食が多いから自炊を頑張ろう」と見直すことが大切です。

まとめ

家計簿は、収支を把握することで無駄な出費を抑えることに役立ちます。

しかし、家計簿をつけるにも

・1日、1円単位でつける ・細かく項目をつくる ・レシート1枚残らず計算する

などきっちりつけようとすると挫折してしまいます。

家計簿をつけるコツは、

・必要な項目だけをつくる 例:(食費、雑費、交遊費、娯楽費 の4つ)

・書くときに日付前後してもOK、レシート2~3枚記入忘れてもOK

・頑張りたい項目だけきっちりつける

例:(服や化粧品にお金がかかるからその項目はきっちりする)

【手書き家計簿をつける場合のひとつの例】

・A5以上のノートを用意する。

例の通り、実際にあてはめてみると、

①左側には、生活変動費をかく

→こまめな支出がある項目は幅広く取る、下段に来たら小計をかく

②右側には、固定費+特別費をかく

③多少雑でもOK、大体かけてたらOK

家計簿は自分の家計と向き合い、自分だけのものをカスタマイズすることで、

楽しくシンプルで、世界で一番自分が分かりやすい家計簿をつくることができます。

分かりやすい家計簿がつくれたら、家計の見直しや無駄な出費を抑え、効率よく貯金・節約ができます。

手書きに限らず、エクセルやアプリなどいろいろな方法がありますが、

自分に合った方法を見つけることが家計簿をつける一番のコツです。

また、家計簿はできるだけシンプルに、手間を減らすことで挫折する可能性を減らせます。

今回はここまでです。最後までお付き合いいただきありがとうございました。

コメント